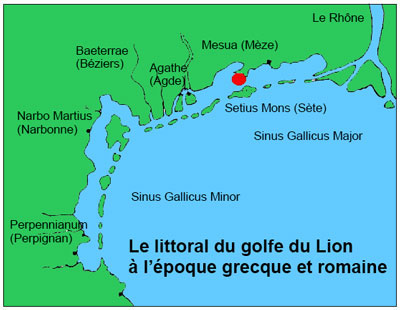

Aux âges du bronze et du fer, les populations locales exploitent déjà les richesses du bassin de Thau. Avec l’arrivée des Phocéens à Agde, ils apprennent à cultiver la vigne et créent les premières agglomérations comme celle de Mesua (Mèze).

Des traces d’occupation grecques datant du VIIème siècle avant J.-C. ont été repérées sur le bord de la lagune, signe d’une activité économique précoce.

La vie du castrum de Mèze débute au IXème siècle (règne de Charlemagne). Les terres de Mèze sont données à des hispanii (réfugiés espagnols chassés par les Sarrasins). Le village de Mèze commence à se former à partir du XIème siècle. En 1209 (croisade albigeoise), Simon de Monfort récupère le fief et impose un nouveau blason (celui que nous connaissons aujourd’hui). Le castrum de Mèze est annexé définitivement au royaume de France en 1229.

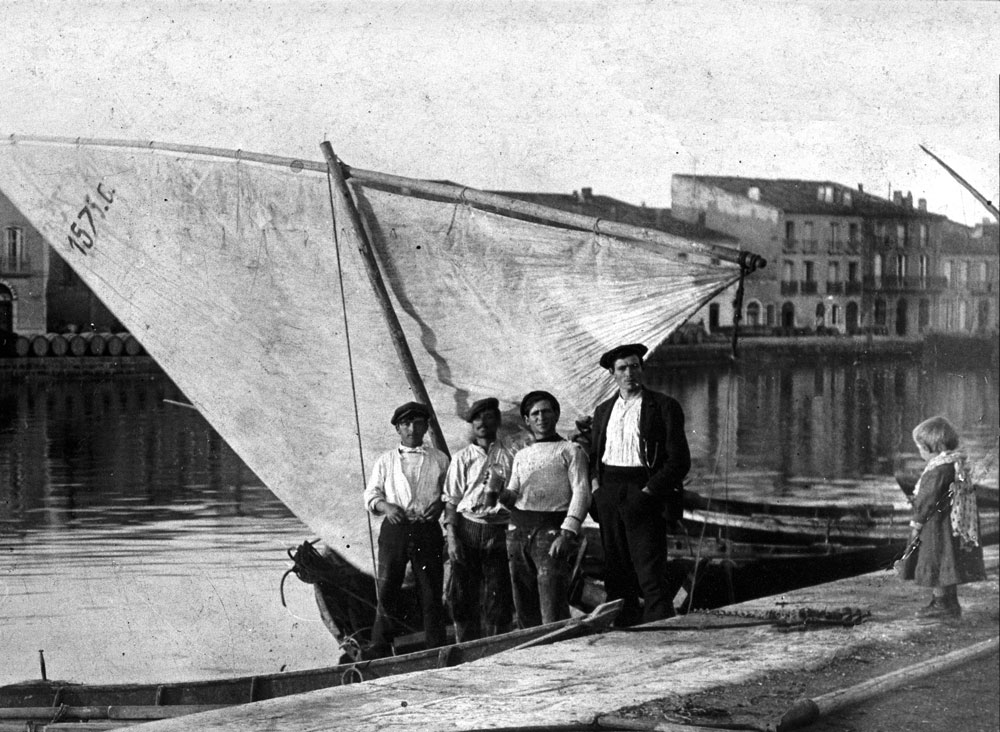

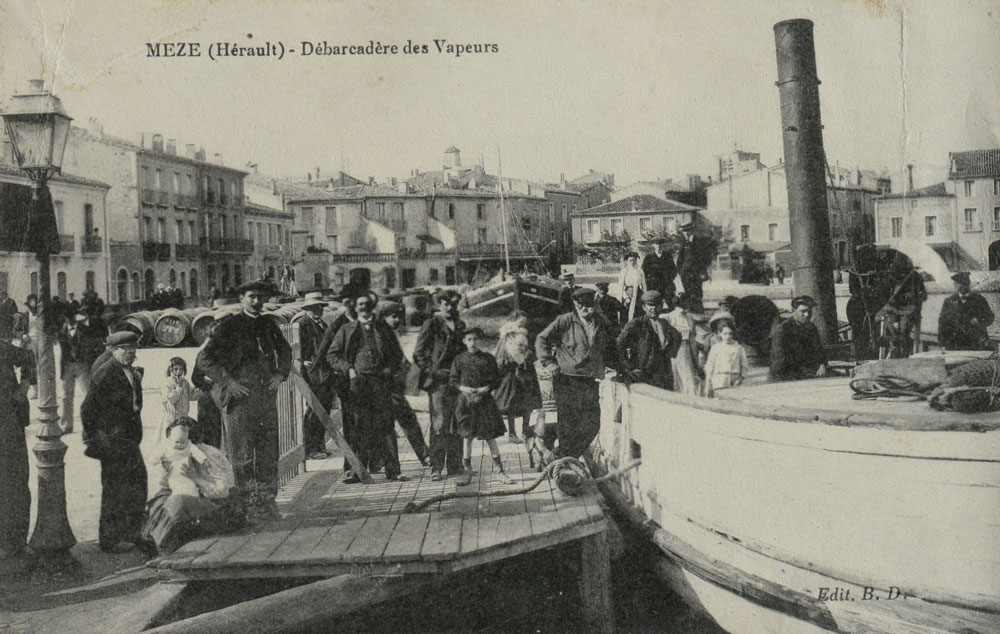

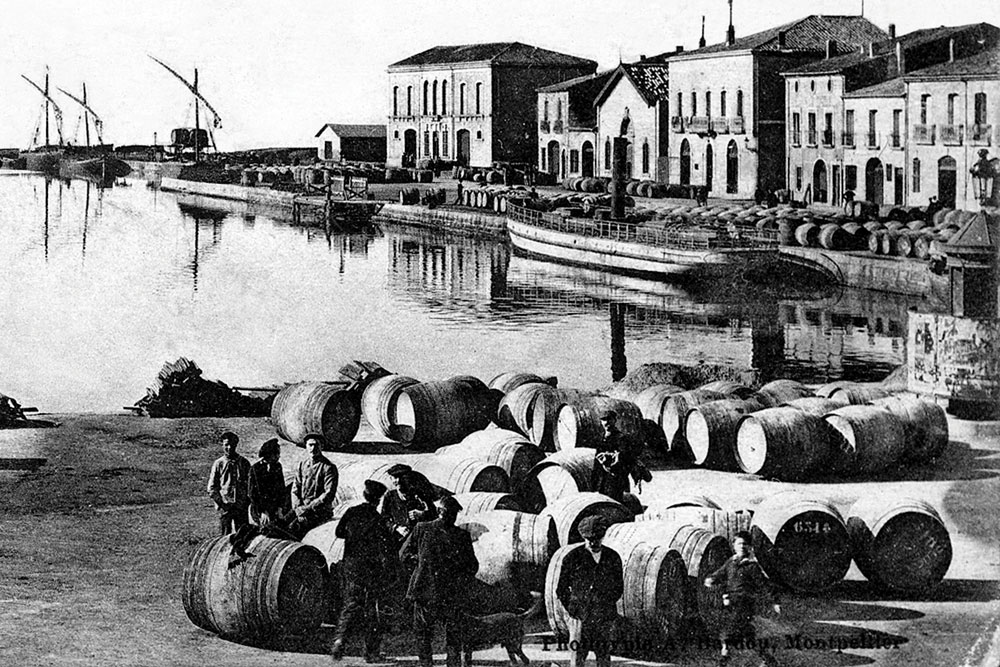

Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Mèze a été l’une des villes les plus prospères du canton grâce à l’expansion de l’agriculture, l’arrivée du chemin de fer et un port important.

Les productions mézoises les plus remarquables au XIXème siècle sont la fabrication de futailles et le commerce de vin et d’alcools. À la fin de la Première Guerre mondiale, le territoire doit se reconstruire autour d’une économie plus diversifiée. C’est à cette époque qu’apparaissent les prémices de la conchyliculture qui prendra son plein essor après la Seconde Guerre mondiale. Désormais, viticulture, agriculture, conchyliculture, pêche, activités de service et tourisme sont les piliers de l’économie locale.